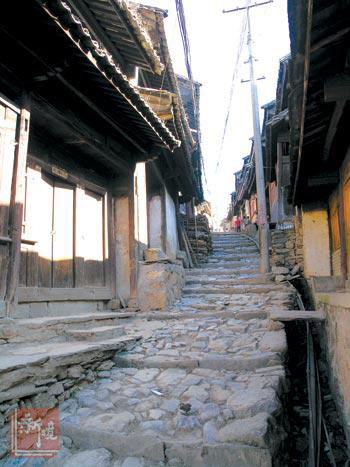

鲁史位于凤庆县东北部,澜沧江与黑惠江中间,素有“夹江”之称。历史上是凤庆通往巍山、下关、昆明乃至中原的重要交通枢纽和驿站,被称为“茶马古道第一镇”。 鲁史,旧称“阿鲁司”。明万历26年(1598)设司讯辟为街场,并设“阿鲁司巡检”。明清两代为顺宁府管理澜沧江以北的行辕,史称“衙门”。民国初年正式设区团地方管理机构和地方警察分局。民国18年(1929年)建鲁史镇。 鲁史因位居明清以前开通的缅甸、泰国商贸的古丝绸道和通往内地的主要干线上,南有澜沧江之阻,北有黑惠江相隔,三面环水,天然屏障,地理位置险要,历史上既是兵家必争之地,又是商贸集散的理想之所。由于改朝换代和战乱原因,内地官员、富豪、商人、手工艺者不断迁徙边疆,鉴于鲁史的环境气候及处于交通要道等优势,他们遂选择在此定居。内地人的落籍带来了先进的技术和社会的文明,促进了鲁史地方建筑、纺织、食品及手工业的发展和宗教、文化的繁荣。 鲁史古镇,东西长800米,南北宽538米,总面积为43万平方米。澜沧江把顺宁府和鲁史镇一隔两半,历史上内地派流官到顺宁,或顺宁官商入内地,只能靠漭街渡、犀牛渡渡船往返。清乾隆26年(1761年)顺宁知府刘靖督土民修建青龙桥于镇南金马明子山脚下的澜沧江上,这是清代顺宁第一宏伟建筑,也是澜沧江三大古桥中至今仍保存完好的唯一铁索桥。

青龙桥建成后,交通进一步得到发展,促进了鲁史地方经济的繁荣。鲁史古镇门市林立,商号增加。绸缎、洋纱、棉布、盐巴等内地的产品和本地的茶叶、核桃、木耳等土特产品以此作交易的集散地。当地人把内地物资运往边疆;内地人到凤庆赶春茶会,购买茶叶后从鲁史返回故乡。昆明、大理一带茶商又将凤庆的茶叶贩卖到丽江、迪庆、西藏等地,鲁史作为茶出凤庆运向各地,同时各地的文化又通过鲁史向滇西深处发散。主要的线路有三条: 1.凤庆(顺宁)——鲁史——巍山——下关——丽江——中甸——西藏; 2.凤庆(顺宁)——鲁史——下关——昆明——省外; 3.大理——下关——巍山——鲁史——凤庆(顺宁)——镇康——耿马——缅甸。 所以,从某种意义上来说,鲁史既是茶出临沧的第一镇,又是外地文化进入临沧的第一平台;鲁史既是茶叶发散中心,又是当时的文化交流中心。 据史料记载,康熙四年(1665),云南北胜州(今丽江地区永胜县)设立茶马市场后,凤庆茶叶产品开始流入丽江。20世纪20年代,大理喜州严子祯在下关建立“永昌祥”商号,开始生产经营沱茶和藏销紧茶,并在叙府(今宜宾)、重庆、汉口、上海和缅甸瓦城设立分号。而凤庆晒青毛茶,又是“永昌祥”沱茶产品必不可少的原料(当时“永昌祥”商号所生产的沱茶有三个牌子:一个是本牌沱茶,重九两二,用明前春尖制作,双江茶占60%,凤庆茶占40%;一个是副牌沱茶,重八两二,凤庆茶占60%,勐库茶占40%;还有一个是正记牌沱茶,重八两二,同样是取勐库茶香味浓郁,凤庆茶兼备外形美观之特点制成)。因此,严子祯于1928年在凤庆专设“永昌祥”商号,与各路茶商竞购凤庆青毛茶。

到20世纪30年代末,凤庆的茶叶商号发展到20多家,其资本不一,但以严子祯开设的“永昌祥”一家最大,全县之茶半数以上被严子祯收购。所以,300多年来,随着茶树渐栽渐多,茶叶产量越来越高,以茶为主的各种山地商品也就以凤庆为中心,由马帮沿着“顺下线”倾销各地。 所谓顺下线,就是从顺宁(今凤庆)到下关的这条线。马帮走这条线是很艰难的。那马道虽然也不窄,大多都达五、六尺宽,但山高谷深,崖悬壁峭,林间猿啼鸟呜,夜晚虎豹出没,多少马锅头的壮举轶事流传至今。山道艰难,江河也险恶,在横渡澜沧江和黑惠江时,只能用竹筏或木舟将骡马和驮子分别渡过,要是遇上水涨浪激,筏翻舟沉马驮覆没的情况也时有发生。到了清乾隆二十六年(1761),顺宁知府刘青率领军民创建澜沧江铁索桥(青龙桥)以后,这条茶马道才成为顺宁、云州(今云县)、缅宁(今临沧),双江、耿马及镇康等地通往大理及昆明的要道。 根据《云南省茶叶进出口公司志》记载,双江、临沧(现临翔区)、云县、凤庆的茶叶调拨运输到下关,直到20世纪50年代还使用马帮,要经过8个马站,需8天时间。

到20世纪30年代末,凤庆的茶叶商号发展到20多家,其资本不一,但以严子祯开设的“永昌祥”一家最大,全县之茶半数以上被严子祯收购。所以,300多年来,随着茶树渐栽渐多,茶叶产量越来越高,以茶为主的各种山地商品也就以凤庆为中心,由马帮沿着“顺下线”倾销各地。 所谓顺下线,就是从顺宁(今凤庆)到下关的这条线。马帮走这条线是很艰难的。那马道虽然也不窄,大多都达五、六尺宽,但山高谷深,崖悬壁峭,林间猿啼鸟呜,夜晚虎豹出没,多少马锅头的壮举轶事流传至今。山道艰难,江河也险恶,在横渡澜沧江和黑惠江时,只能用竹筏或木舟将骡马和驮子分别渡过,要是遇上水涨浪激,筏翻舟沉马驮覆没的情况也时有发生。到了清乾隆二十六年(1761),顺宁知府刘青率领军民创建澜沧江铁索桥(青龙桥)以后,这条茶马道才成为顺宁、云州(今云县)、缅宁(今临沧),双江、耿马及镇康等地通往大理及昆明的要道。 根据《云南省茶叶进出口公司志》记载,双江、临沧(现临翔区)、云县、凤庆的茶叶调拨运输到下关,直到20世纪50年代还使用马帮,要经过8个马站,需8天时间。